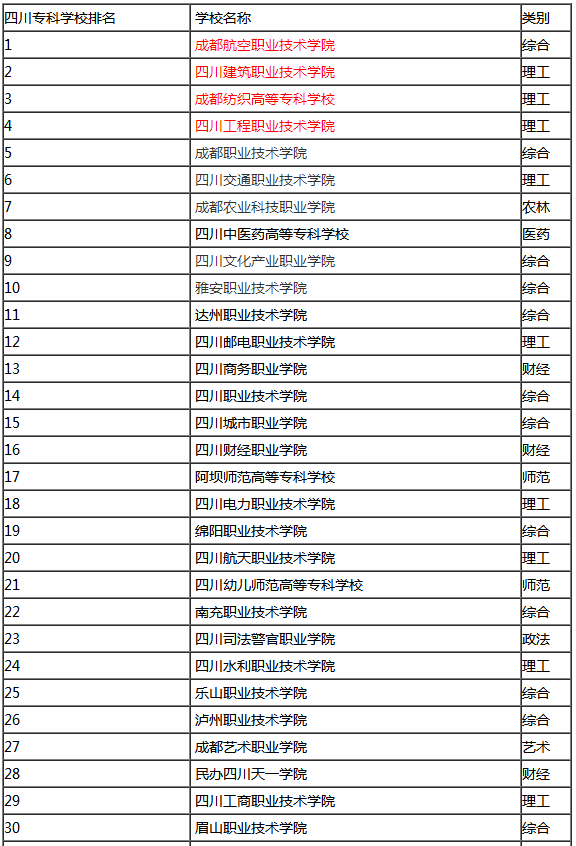

四川大專學院排名前30

發布時間:2018-09-02 16:08:17 來源:四川招生網 閱讀:2628人瀏覽

每年的高考成績一出來就是幾家歡喜幾家愁,高考填報志愿的時候看著琳瑯滿目的職業學校不知如何是好,下面小編就羅列了四川省排名前30名的職業學校,重點就給大家介紹前四名的學校吧。

1、成都航空職業技術學院

成都航空職業技術學院是四川省教育廳直屬公辦全日制普通高等學校,是經教育部批準設立的全國最早獨立舉辦高等職業教育的學校,是教育部首批批準成立的四川省第一所、全國首批國家示范性高等職業院校。

學校地處成都市東門方向的龍泉驛區,西距成都市政府17公里、環球中心19公里、天府廣場26公里、雙流國際機場28公里;學校周圍有成龍大道、驛都大道、繞城高速、地鐵2號線等寬大、高速的交通設施,可方便快速直達成都市中心各文化、商業、生活區域;學校周圍有四川師范大學、成都大學、四川旅游學院、四川大學分校區、成都信息工程大學分校區等十多所大學、高職學校的本部、分部。龍泉驛區是國務院批準的成都市城市向東發展主體區域、成都經濟技術開發區所在地、成都副中心;2013年、2014、2015、2016年蟬聯四川省十強縣榜首;成渝鐵路、公路穿境而過;素有"四時花不斷,八節佳果香"之美譽,是國務院正式命名的"中國水蜜桃之鄉"。

學校占地近900畝,建筑面積30多萬平方米;現有固定資產總值約13億元,其中教學儀器設備原值近2億元;建有骨干萬兆校園網,實現無線網絡全校區覆蓋;建有多功能、現代化的圖書館,可通過各種訪問方式查閱、下載近100萬冊圖書資料。

學校現有全日制在校生1萬1千余名;現設機電工程學院、信息工程學院、建筑工程學院、管理學院、汽車工程學院、通用航空學院、航空工程學院、民航運輸學院、士官管理學院等九個二級教學學院;共有招生專業32個。

2、四川建筑職業技術學院

四川建筑職業技術學院是公辦全日制高等院校,隸屬于四川省住房和城鄉建設廳。學院源起于1956年成立的成都城市建設工程學校,1958年更名為成都建筑工程學校。1963年遷建至四川德陽,1980年更名為四川省建筑工程學校,并被教育部確定為全國重點中專。1992年被四川省委、省政府命名為省級文明單位,1994年再次被原國家教委確定為重點中專。2001年,經四川省人民政府批準,原四川省建筑工程學校、四川省城市建設學校、四川省建筑職工大學升格為四川建筑職業技術學院。2003年,原中國第二重型機械有限集團公司職工大學并入,集四校之力,學院辦學實力迅速增強。

學院有德陽、成都兩個校區,校園占地面積2129畝,建筑面積57萬平方米,圖書126.20萬冊,教學儀器設備價值2億多元。

學院專業設置以土建、交通、管理類專業為主,兼顧裝備制造、電子信息、財經、測繪、材料、水利、人文等多專業多學科協調發展。現設15個教學系(院)、2個教學部,開設61個專業(2015年新專業目錄),其中國家高職示范專業5個、四川省重點專業4個,是全省乃至全國專業設置最多的高職院校之一。

學院畢業生就業率連年保持在95%以上,其中在國有大型企業就業率保持在40%以上,用人單位對畢業生的滿意率達95%以上,取得了“高質量、高就業、高成才”的人才培養效果。

3、成都紡織高等專科學校

學校地處四川省成都市犀浦鎮,校園面積616畝,分南、北苑兩個校區,北苑校區由原成都世界樂園改建而成。學校環境優美,設施優良。學校交通便利,成灌高鐵、成都地鐵2號線可直達。

學校現有紡織工程學院、材料與環保學院、服裝學院、電氣工程學院、機械工程學院、建筑工程學院、經濟管理學院、外國語學院、藝術學院等9個學院和基礎教學部、思想政治理論課教學部、體育工作部等3個教學部。形成了以紡織、服裝、染化為龍頭,以機械、電氣、電子信息、建筑為骨干,藝術、經貿、管理和外語并舉的專業格局,現已成為一所應用型多科性高等學校。學校現有國家級重點專業5個,省級重點專業7個;國家級精品資源共享課1門、省級精品資源共享課14門。

4、四川工程職業技術學院

目前,學校占地1166余畝,在校學生12000余人,教職員工918人,其中正高56名、副高239名,擁有“國家萬人計劃”“國家級教學名師”“四川省教學名師”等6名、“省級教學團隊”4個。聘有數十名國內外著名教授、專家為客座教授,建立有600余人的“企業兼職教師人才庫”。儀器設備總值1.48億元,固定資產達5.58億元,館藏圖書99余萬冊。開設有34個專業,是全國機械行業“數控”“焊接”專業的牽頭院校,擁有數控、焊接、電氣等一批國家、省級精品專業,形成了突出應用與創新的辦學特色。

學校緊緊抓住國家大力發展職業技術教育和四川裝備制造業蓬勃發展的戰略機遇,堅持體制機制模式創新,確立了“體制創新,開放辦學”的先進辦學理念,開創了“省市共建,社會共享”的全新辦學局面,形成了“校企合作,工學結合”的人才培養模式,取得了“職教惠民,服務社會”的輝煌辦學成就,構建起了“省市共建、資源整合、多方投入、社會共享”的辦學格局。